AVIVA-Berlin >

Literatur > Biographien

AVIVA-BERLIN.de im Februar 2026 -

Beitrag vom 04.02.2025

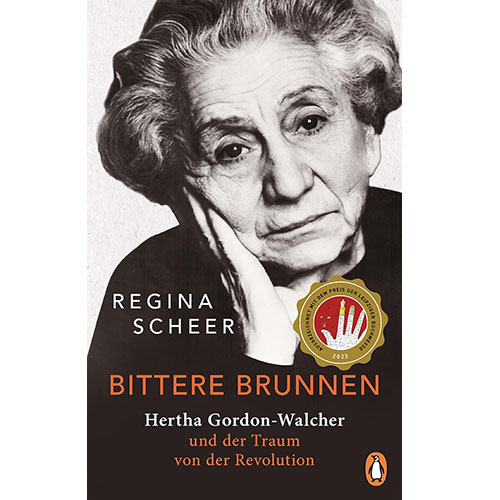

Regina Scheer: Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution

Silvy Pommerenke

Der Roman- und Sachbuchautorin Regina Scheer ist in ihrer 2023 erschienenen Biographie der Kommunistin und WiderstandskûÊmpferin Hertha Gordon-Walcher (1894 bis 1990) ein umfassendes Portrait gelungen, wofû¥r sie mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Auch im Jahr 2025 ist das Buch immer noch lesenswert und hat nichts an AktualitûÊt verloren.

Wahlverwandtschaft

Fû¥r Regina Scheer war Hertha Gordon-Walcher ã die mit ihren Eltern befreundet war ã so etwas wie eine innig geliebte Tante. Als sie 1990 starb, hinterlieû ihr Ableben eine groûe Lû¥cke bei Scheer: "Ihr Tod hat mich getroffen, und in den Jahren seitdem, inzwischen sind es Jahrzehnte, spû¥rte ich immer wieder einen groûen Verlust, der auch der Grund ist, warum ich das hier schreibe."

Entstanden ist das Buch durch unzûÊhlige GesprûÊche, die Regina Scheer nahezu wûÑchentlich mit ihrer "Tante" fû¥hrte. Zwar hatte diese ihr untersagt die GesprûÊche per Tonband oder Notizen aufzuzeichnen (was aus ihrer Erfahrung in der Widerstandsbewegung herrû¥hrte), aber Scheer widersetzte sich dem und fertigte zu Hause GedûÊchtnisprotokolle und Notizen davon an.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod Hertha Gordon-Walchers ist daraus eine unglaublich spannende Biographie und ein lebendiges Bild von Oral-History entstanden, das sich wie das WhoôÇs Who der Aktivist:innen, Politiker:innen und Kû¥nstler:innen des 20. Jahrhunderts liest.

Politisierung

Hertha war ein auûergewûÑhnliches MûÊdchen, ihrer Zeit weit voraus und schon frû¥h politisch interessiert. Geboren 1894 in KûÑnigsberg in die fromme jû¥dische Familie Gordon, die immer von der Hand in den Mund lebte. Die Eltern polierten Bernstein, um fû¥r den kargen Lebensunterhalt zu sorgen. Unterstû¥tzung erhielt Hertha vom Rabbiner Hermann Vogelstein, der auch Hannah Arendt unterrichtete und ein FûÑrderer der Sozialdemokratischen Partei war. Er bestûÊrkte sie in ihrem Englisch-Unterricht und ihrem Wunsch, nach London zu gehen. Noch als MinderjûÊhrige wagte sie tatsûÊchlich diesen Schritt - sehr zum Verdruss aber letztendlich mit Zustimmung ihrer Eltern ã und reiste in die Hauptstadt Englands. Dort wurde sie politisiert und fû¥hrte ein autonomes Leben. Aus Kostengrû¥nden zog sie in eine Wohngemeinschaft, wo sie mit einem schwulen Paar zusammenlebte.

Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs knû¥pfte sie Kontakt zu Clara Zetkin in Stuttgart und wurde Mitglied der Gruppe Internationale. Fû¥r Zetkin wurde sie fortan "so etwas wie ein MûÊdchen fû¥r alles, eine Schû¥lerin, aber auch eine Vertraute". SpûÊter dann, bis 1925, ihre PrivatsekretûÊrin.

Mit 21 Jahren und gerade volljûÊhrig geworden ã der Erste Weltkrieg tobte seit einem Jahr ã "war sie allmûÊhlich eine in konspirativer Arbeit erfahrene Genossin geworden. Ihre Umwelt genau zu beobachten und dabei selbst unauffûÊllig zu bleiben, sich jede Einzelheit einzuprûÊgen und nicht unnûÑtig darû¥ber zu sprechen, war ihr zur zweiten Natur geworden."

Es folgte eine einjûÊhrige Internierung, da sie als Pazifistin und Aktivistin gegen den Krieg als "deutschfeindlich" betrachtet wurde, und im Anschluss - auf Vermittlung von Clara Zetkin - ein Treffen mit Lenin. Wladimir Iljitsch Lenin ist nur einer von zahlreichen berû¥hmten PersûÑnlichkeiten, auf die Hertha Gordon-Walcher im Laufe ihres turbulenten und politisch ûÊuûerst aktiven Lebens getroffen ist. Darunter auch: Rosa Luxemburg, Bertolt Brecht, Helene Weigel, John Heartfield, KûÊte Duncker, Herbert Frahm (alias Willy Brandt), Jeanne Stern, Christopher Isherwood, Elfriede FriedlûÊnder (alias Ruth Fischer), Benno Besson, Heiner Mû¥ller und viele, viele mehr. Mit einigen war sie Zeit ihres Lebens verbunden, und selbst noch in hohem Alter, als sie lûÊngst ihr Haus nicht mehr verlieû, stand sie in regelmûÊûigem telefonischem oder brieflichem Kontakt mit ihnen.

Flucht und Exil

Das Leben von Hertha Gordon-Walcher als radikale Linke im Kampf gegen den Imperialismus und Faschismus war von permanenter Gefahr geprûÊgt. Nicht nur einmal wurde sie inhaftiert, war immer wieder der Verfolgung ausgesetzt, konnte sich zwischendurch nur noch im Untergrund bewegen und stand laufend mit einem Bein im Knast. Immer an ihrer Seite war Jacob Walcher, ihr spûÊterer Ehemann, der einer der Mitbegrû¥nder der KPD-O war, nachdem er 1928 aus der KPD ausgeschlossen wurde, und der fû¥r Willy Brandt wie ein Ziehvater war.

Den aufkommenden Nationalsozialismus blendete sie anfangs noch aus. Jû¥din zu sein war fû¥r sie zwar immer selbstverstûÊndlich, aber sie glaubte, die Religion hinter sich gelassen zu haben und praktizierte sie nicht. Sie sah sich in erster Linie als Marxistin, die nichts weniger als die Weltrevolution anstrebte.

Erst 1933, in der Nacht des Reichstagsbrandes, ging sie in die IllegalitûÊt. Die SA war ihr bereits auf den Fersen. Sie floh erst in die Schweiz, dann nach Paris, und als die Deutschen Frankreich besetzten, gelang ihr die Flucht û¥ber Spanien und Portugal nach New York, wo sie ihre politischen TûÊtigkeiten fortsetzte. Nach Kriegsende siedelte sie wieder um nach Deutschland, in die sowjetische Zone. Aber auch hier verlief ihr Leben nicht unkompliziert. Sie wurde als Feindin der Arbeiterklasse betrachtet, denn man hatte - wegen ihrer frû¥heren TûÊtigkeit in der KPO und der SAP - Befû¥rchtungen vor einer Oppositionsbildung. Dafû¥r drohte man ihr zwischendurch mit Ausweisung aus Berlin und unterzog sie stûÊndigen ûberprû¥fungen durch die Bezirksleitung der SED. Was folgte, war der Ausschluss aus der Partei. Nichtsdestotrotz hat sie sich nicht davon abhalten lassen, bis zu ihrem Lebensende politisch aktiv zu sein.

Kulturgeschichte

Regina Scheer hat dieses ungewûÑhnliche Leben spannungsreich und bildgewaltig in Szene gesetzt. Dabei sind nicht nur die Entwicklungen und internen Konflikte der kommunistischen und sozialistischen Parteien nachgezeichnet, sondern die Leser:in erfûÊhrt auch einiges û¥ber die Kulturgeschichte dieser Zeit. So war Hertha Gordon-Walcher beispielsweise 1928 bei der aufsehenerregenden Premiere der Dreigroschenoper im Berliner Theater am Schiffbauerdamm, besuchte das Avantgardetheater der Piscator-Bû¥hne am Nollendorfplatz in Berlin (dem heutigen Metropol bzw. Goya), sah Helene Weigel ã ebenfalls in Berlin - in der Volksbû¥hne, hûÑrte einen Vortrag von Thomas Mann in den USA oder besuchte eine Veranstaltung in der Carnegie Hall von Bertolt Brecht.

Selbst die Wohnungswahl von Hertha erzûÊhlt etwas û¥ber Architekturgeschichte: sie zog 1930 mit ihrem LebensgefûÊhrten Jacob Walcher in die Weiûe Stadt im Berliner Ortsteil Reinickendorf. Heute gehûÑrt diese Siedlung zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Beeindruckend ist auch, wie Regina Scheer aus ihren GedûÊchtnis-Protokollen diesen Text erarbeitet hat. Nicht nur, dass sie die selten zusammenhûÊngenden ErzûÊhlungen und einzelnen Episoden von Hertha Gordon-Walcher in einen Guss bringt, sondern auch, dass sie die Biographie immer wieder auflockert, indem sie (nachgestellte) Dialoge von den beiden wiedergibt und eigene Fragen, die nicht in GûÊnze beantwortet werden kûÑnnen, in den Text einflicht. Ein Meisterwerk eines Puzzles, was sie da zusammengesetzt hat.

AVIVA-Tipp: Regina Scheers Biographie û¥ber Hertha Gordon-Walcher ist ungemein lebendig und aufschlussreich geschrieben. Das siebenhundert Seiten starke Buch liest sich fû¥r ein Sachbuch ausgesprochen flû¥ssig ã was an dem narrativen Stil liegt ã und spannend, wie ein historischer Roman. Er ist ein umfassendes Portrait des linken und kommunistischen Widerstands in der ersten HûÊlfte des 20. Jahrhunderts, des antifaschistischen Kampfes und der Emigration in der Nazi-Zeit, die Erfahrungen im Exil sowie die Anfangsjahre der DDR aus weiblicher Sicht. Die einflussreichen und berû¥hmten PersûÑnlichkeiten, mit denen Hertha Gordon-Walcher politisch oder auch privat verbunden waren, ergeben ein fast lû¥ckenloses Lexikon des kommunistischen Spektrums der damaligen Zeit. Immer wieder scheint die Bewunderung Scheers fû¥r ihre "Wahltante" durch, fû¥r die sie liebevolle, empathische und bisweilen auch nachsichtige Worte findet. Wie gut, dass sich Regina Scheer 30 Jahre nach den GesprûÊchen mit Hertha Gordon-Walcher entschlossen hat, ihre Notizen von damals aufzubereiten und ihr ein literarisches Denkmal zu setzen!

Regina Scheer: geboren 1950 in Ost-Berlin, studierte Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-UniversitûÊt. Von 1972 bis 1976 arbeitete sie bei der Wochenzeitschrift "Forum". Danach war sie freie Autorin und Mitarbeiterin der Literaturzeitschrift "Temperamente". Nach 1990 wirkte sie an Ausstellungen, Filmen und Anthologien mit und verûÑffentlichte mehrere Bû¥cher zur deutsch-jû¥dischen Geschichte, u.a. "Im Schatten der Sterne" (2004). Ihre ersten beiden Romane, "Machandel" (2014) und "Gott wohnt im Wedding" (2019), waren groûe Publikumserfolge. Ihr Buch "Bittere Brunnen" wurde 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. (Quelle: Verlagsinformationen)

Regina Scheer

Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution

Penguin Verlag, erschienen 04/2023

Gebundenes Buch, 704 Seiten, mit Bildteil

ISBN 978-3-328-60208-8

Euro 30,00

Mehr zum Buch sowie Lesungstermine unter: www.penguin.de

Weiterlesen auf AVIVA-Berlin:

Juden in der DDR. Jû¥disch sein zwischen Anpassung, Dissidenz, Illusionen und Repression. PortrûÊts. (Hg. Anetta Kahane und Martin Jander). Jung und Jû¥disch in der DDR. (Hg. Sandra Anusiewicz-Baer, Lara DûÊmmig)

Die beiden im Herbst 2021 im Hentrich & Hentrich Verlag erschienenen BûÊnde stellen die LebensrealitûÊten von Jû¥dinnen und Juden in der DDR in den Mittelpunkt. Die Autorinnen und Autoren fragen danach, wie die AngehûÑrigen der ersten und zweiten Generation nach der Shoah ihr Jû¥dischsein im Sozialismus leben konnten, welchen Restriktionen und Formen von Antisemitismus sie begegneten und was sie dem entgegensetzten. Veranstaltung am 23. Februar 2023, 19 Uhr in der Jû¥dischen Volkshochschule Berlin: "Juden in der DDR. Jû¥disch sein zwischen Anpassung, Dissidenz, Illusionen und Repression. PortrûÊts" (2021)

Simone Frieling - Rebellinnen. Hannah Arendt, Rosa Luxemburg und Simone Weil

Drei Denkerinnen portrûÊtiert die Biografin, Malerin und Autorin Simone Frieling in ihrem neuen Buch. Viele Gemeinsamkeiten einten diese drei PersûÑnlichkeiten, die sich nie begegneten, gleichwohl aber voneinander wussten und aufeinander Bezug nahmen. (2019)

Regina Scheer - Machandel

Ein knappes Jahrhundert (ost)deutscher Geschichte erschlieût der Debû¥troman der Kulturwissenschaftlerin Regina Scheer mit seiner Familiensaga um ein mecklenburgisches Dorf namens Machandel und der Lebensgeschichte der Doktorandin Clara Langner, die dem alten MûÊrchen vom Machandelbaum nachspû¥rt. (2015)

AHAWAH - Kinder der Auguststraûe, ein Dokumentarfilm von Nadja Tenge und Sally Musleh Jaber

Nach "Das Haus in der Auguststraûe" und "Ahawah heiût Liebe" (Ayelet Bargur) und "AHAWAH. Das vergessene Haus" (Regina Scheer) beschûÊftigte sich erneut ein Filmteam mit der Geschichte des ehemaligen jû¥dischen Kinderheims AHAWAH und der ehemaligen Jû¥dischen MûÊdchenschule in der Berliner Auguststraûe wûÊhrend der Zeit des Nationalsozialismus. (2014)

Irina Liebmann, WûÊre es schûÑn - Es wûÊre schûÑn

Die Schriftstellerin Irina Liebmann erinnert an ihren Vater Rudolf Herrnstadt, den ehemaligen Chefredakteur der SED-Parteizeitung "Neues Deutschland", der 1953 in Ungnade fiel. (2008)